《鬼子来了》中意象和细节的个人分析,从业余视角看本片的视听语言

更新时间:2025-08-12 04:04:51

一部好的历史电影一定是让观者反思历史的电影。 在《鬼子来了》里我们看到的是一出三方合力上演的舞台剧(虽然有一方只在开头出现,作起兴之用)。影片一开头,呈现给观众的画面是传统意义上代表“恶”一方的日本士兵在给小孩发糖果,而马大三作为挂甲台的村民,被不明身份者(可能是代表“善”一方的地下抗日组织,片中未点明)枪指着脑门要求看守人质,这就立竿见影地为观众呈现出一个代入感很强又充满反差的拟真场景,且观感上不显得违和; 同时这也暗示者观众,抗日者、民众、日本侵略者,在本片中三者是互相隔膜的,抗日者和民众没有通成一气,民众的生活和日本侵略者反而联系更紧密(但也只是表面上的,结尾处村民和侵略者从联欢晚会到屠杀惨剧就是因此)。村民们不知道那些“五队长”“四队长”的行踪,抗日者在影片开头之后就一直处于缺失状态。民众自身对侵略者的无奈妥协(“八百年前咱是一家”)和当时农村内部人人都只求自保、暗中互相猜忌的《乡土中国》式的乡村氛围,最重要的当然还是日军残暴的侵略行径……种种这些因素最终合力造就了一场屠村悲剧。

本片其实就是在围绕这场悲剧是如何展开的进行探讨。 ·意象 1.影片中有一个很重要的意象是“炮楼”,它是日军对当地村民威慑力的具象化,也是当时军国主义殖民统治笼罩四方的具体表现。在影片前半段多次出现村中有探照灯的光从炮楼上射下的镜头,而村民们都见怪不怪,这其实就看似无意实则凝练地表现出村民们在这“8年”中是怎么过来的,其中有五舅姥爷口中反复说出(2次)的那句“是福不是祸,是祸躲不过”的伪辩证法式的妥协思想,也有二脖子每次向日军道出的那句问好。 下图可以看到连结尾处日军理应投降放下武器时炮楼仍在,炮楼可以说是暗中贯穿全片的线索。广播中的声音是天皇在宣读《终战诏书》,而与此同时日军正在进行屠村恶行。 这就是导演在本片中想表达的核心思想:提醒人们警惕军国主义思想的复苏,警惕对加害者的同情与怜悯。 “这部电影不仅是再现日本军队当年的暴行,更是出于一种警世的责任。”(姜文采访语)

紧接着下面这个镜头就更直接了,酒冢猪吉一边说着投降,身后的炮楼却仍在射出刺眼光芒。在一部这样的片子里,这些对炮楼的镜头绝对不是随便安排的,我相信导演是有意让人物与身后的炮楼同框,为的就是引起观众的思考。 炮楼隐喻的是人“背后”的精神。搭配上台词一起看,内涵是什么就不言而喻了:日军表面上说“已放下武器”,背后是怎样我们却要打个问号。

2.片中01:45:25 处村中举办联欢晚会时,还有一个只持续3秒一闪而过的镜头很重要,是两个戴着日本军帽和军盔的小孩穿过了另外两个中国穿着的小孩,配合背景中日本士兵唱的歌词“前进着”,我想这个镜头要表达的意思也是不用说就很明确了,就是涉及如何教育后代看待这段历史的问题,还有暗示军国主义在年轻人中可能的复苏倾向。 (要素察觉:电影的1小时45分和1945年,当然也可能是我想多了)

3.村民们围着桌子议事时争着喝的那碗“水”,就是这些年的“苦水”和不满,所以每个人才在诉说完自己的苦事后端起那碗水喝。

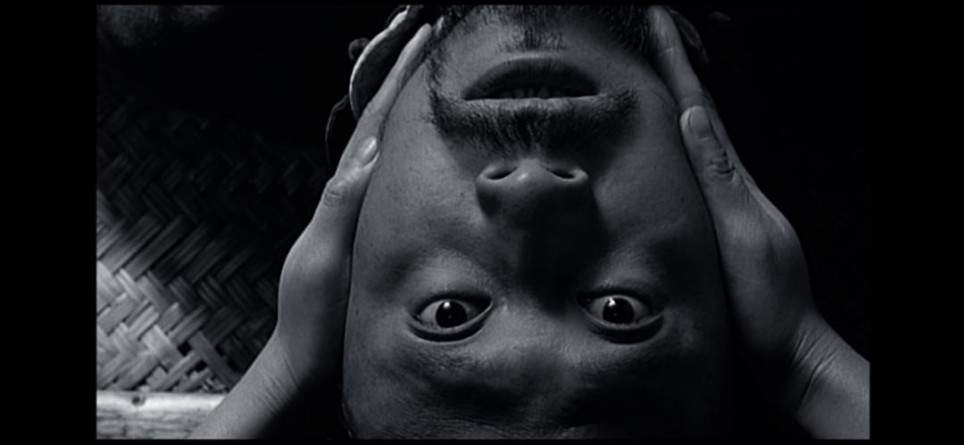

·镜头 后面还有几场戏,人物脸部的倒置镜头出现了三次,同一种手法短时间内多次使用,肯定是导演有意安排的,暗示着角色身份、心理的错位,还有民众所处生活的颠倒,表现在马大三身上就是自己辛辛苦苦养着日本兵和汉奸,还要提防着别被日本人发现。在随后他提议“咱俩跑了吧”后,镜头又转换成了90度的倾斜构图,暗示着角色迫切想要逃离的心理,所以他在后来村民们商量如何处置那两人的时候,也是唯一同意拿人换粮食的那个。

·台词 1.刘爷的刀斩得断八大臣的头,却斩不断日本侵略者的头,这就是犯了“拿前朝的剑斩本朝的官”之错误了。对自己人随便斩,而面对外来侵略者,封建王朝那套你方唱罢我登场的官僚夺权随后政权更替的法子已经不灵验了,取而代之的是新一轮殖民统治的到来,他不敢贸然破坏这种新秩序,所以刘爷说了句“长城万里今犹在,不见当年秦始皇”。再这样持续发展下去,结局是要么被侵略者覆灭,要么从中孕育出新力量取代它。不在沉默中爆发,就在沉默中消亡。 “落地之头,必转九圈,面朝刘爷,眨眼三下”,刘爷最终没有砍下花屋的头,花屋却砍下了马大三的头,狗咬死了吕洞宾,此是讽刺当时的侵略者无罪论。四表姐夫这句话恰恰是送给观众的,提醒观众对侵略者不要心怀“感恩”。

2.翻译官董汉臣(名字含讽刺意味)是最懂如何在当时局势下生存的一个,所以他早早地当了汉奸。但当他落入村民手中后,又卑躬屈膝地讨好村民,把脏话翻译成好话,在村民打算拿人换粮食时推波助澜,人还没问,自己先答完了,利用了村民对侵略者凶残本质认识不清的问题,最终让他们同意放人换粮。

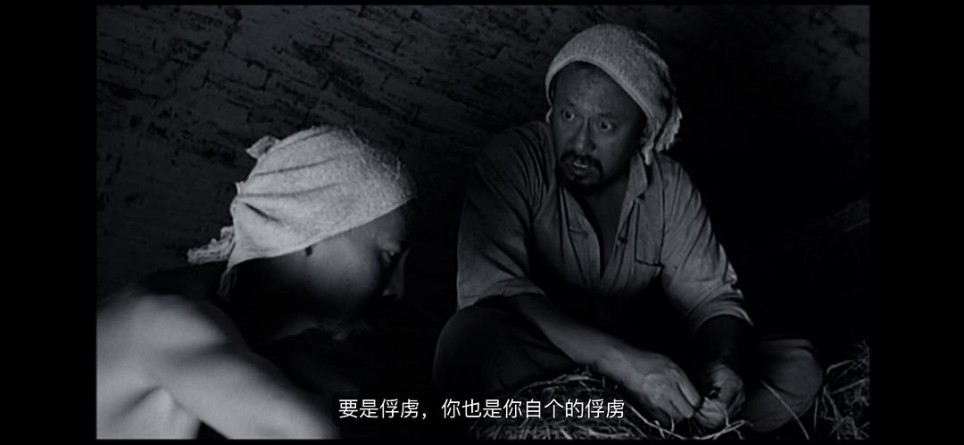

“一个本来没有介入战争的村庄,突然来了一个日本兵和一个翻译,他们怎样互相面对?而由于这个翻译的作用,本来善良的老百姓不能正确地认识对面的敌人,以至于自大、膨胀,使用了错误的手段。这其中有残暴敌人的问题,更有翻译官因为私欲而误导的问题,于是事情开始往意想不到的方向发展,故事的这个核是我非常看好的。”(姜文采访语) 但是侵略者既然选择来侵略,那这块土地上的所有东西理论上他必是要悉数收入囊中享有支配权的,这种事对他们来说是拿所谓“自己的东西”换自己的人,侵略者怎么会答应?即使后来酒冢说皇军要“讲信用”,拉了六车粮食过去,那也只是因为当时天皇宣布日本投降,军粮也已经无用。在屠杀中士兵还拿粮食砸向井中的村民,也能说明粮食对当时的日军已经并不重要,反而是挂甲台的村民在听到酒冢多送了四车粮食的时候都笑开了花。 这其实就反映出在当时两种不同文明之间生存逻辑的巨大差异,一方是倾尽举国之力发动民众以穷兵黩武获得利益的“消费者”,一方是自己过安稳日子与外界老死不相往来的小农经济占主导的一个个乡村。 而马大三等村民却仍然认为归还那两人是为日军立功一件,能“各得所偿”,拿日本子换中国人种的粮食给大家吃,最终可以“两不相伤”,“这事一直都挺好,坏就坏在你们家驴上了……”这就是没有认清军国主义虚伪残忍面目的表现了,村民们真成了“自个的俘虏”。而旁边的另一个村民又睡着了,结尾处两个卖唱的说“这故事多好啊,回去咱写个拿人的段子”等等都表现出群众对他人的漠不关心,老百姓只关心自己的吃喝罢了,对别的就像《让子弹飞》里说的“谁赢他们帮谁”。

·其它细节 “一个温文尔雅的日本人很容易变成一个我们印象中的日本兵。” 姜文在电影中也用镜头把它很好地表现了出来。他能在行刑前细心地为你弹掉脖颈上的蚊子,但这跟他仍会挥刀斩下你的头颅并不冲突。

从这些我刚列举的影片中的诸多细节我们也能感受到姜文导演对这部电影的打磨很纯熟。影片一开头就出现且在片中反复出现的日军走到哪响到哪的军乐《军舰进行曲》,就是其在日占区殖民统治淫威的具象化,马大三进城时日本士兵往装豆子的袋子里插刺刀检查违禁品,这些细节都很好地表现出当时老百姓在与侵略者共处下畸形的生活环境,而且关键的一点是这些细节是影片中的角色“说”出来和“做”出来的,我们作为观众在一旁“看”到的,而不是像某些抗日神片中的角色,委屈是“喊”出来的,动作是“扭”出来的,我们作为观众是被影片“灌”进眼睛里的。《鬼子来了》不同于一般的主旋律电影,它更像是一把手术刀,剖开时代的弊病把真实的血淋淋的伤口袒露出来,这样反而也许是一剂治病良方。 这部电影想表达的不仅是一个村、一支日军部队的事,从中我们更可以看到军国主义对人的异化有多么恐怖,任何日本人在最高的天皇下都得屈服,而天皇却又悄悄地屈服给了军国主义者,于是他们可以借天皇的名义耀武扬威,口中喊的是“报效天皇”,心里想的却是向他人领土发动侵略战争的勾当,为此甚至连殴打自己的同胞、让同胞在被俘虏时自杀也能合理化正当化。 《鬼子来了》厉害就厉害它能把场景演活了,它能告诉你一件事是怎么发生的,它的起因经过结果是什么,而不是甩给你一堆血腥暴力画面,那真倒不如直接去看三级片,那是把历史片当三级片拍,简直是侮辱电影! 这部电影让我们看到的是一个立体的多角度的挂甲台,而挂甲台只是当时华北地区和其他千千万万个日据区(或称沦陷区)中农村的缩影,单这点就比一些只会表现一种场景(日军屠杀等暴行)、只会煽动情绪的无脑抗日神片不知道高到哪里去了。 “《鬼子来了》没有对故事中对立的双方进行任何的评价,只是让故事中的人民通过自己的言行来诉说着一个简单的故事。 故事中没有我们在常看的抗战片中所见到的日本人的野蛮、中国老百姓的同仇敌忾和万众一心,而是真实的还原了一个历史的横截面,在电影虚构的真实中向观众展示了那场战争和那场战争的双方,让我们在电影结尾的一片血红中陷入对战争和人性的沉思。 就这一点,《鬼子来了》做到了,它给了我们想像的空间。”(引自机械工程学院影评) “他不光要我们警惕日本人,这大凡中国人都看得出来;他更要我们警惕自己,警惕自己的天真和侥幸心理以及善于遗忘。”(引自《非音乐》“极度电影”评论) “战争将人分裂成两具面孔:对自己文明体系内的人讲人性,对被侵略文明体系的人讲兽性。兽性遵循的就是丛林法则,弱肉强食。所以对弱者而言,所谓的战争哲学其实就是生存哲学。既然根本打不过,那么如何在强者的魔爪下存活下来,就是最大的智慧。这时作为观众,如果你希望挂甲台的村民身上凸现出什么正义、勇敢、忠诚之类的品质,只能说明你是站着说话不腰痛的二百五,或者是别有用心的政客。很多网友以为姜文拍这部片子,是要批判中国人愚昧、自私、麻木的劣根性,其实不尽然,这部片子更想还原战争的本来面貌,还原战争中各类人物的真实内心。 鬼子在挂甲台修起高高的碉堡,村庄任何一户人家都在碉堡的射程内。这只是一种含而不发的权威,表示这块地盘换了主人。另一方面,又是“和平演变”的军乐、糖果和笑脸。只有那些不顾大局的捣蛋士兵,才会趁长官不注意,抢夺村民饲养的肥鸡。 要说,日方在挂甲台的策略,应该是最好的侵略手段:不战而屈人之“村”,乃是上上之策。如果日方只对民国政府用战争手段,对中国无数村庄用政治手腕,那么中国说不定就亡掉了,就像亡于成吉思汗、努尔哈赤之手一样。因为对那时的中国老百姓或者说对挂甲台的村民而言,鬼子来了,只意味缴税纳粮的对象换了,而挂甲台内部的文明体系并没有被直接破坏。在悬殊的实力面前,挂甲台不去宣战,而是选择一种政治手段挽救村庄,虽然对整个中国来说,这是昏招,对单个村庄来说却是明智之举。”(引自网络匿名影评)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

下一篇:就这个利剑玫瑰爽!

反思还是霸凌:重审姜文与《鬼子来了》,一个内部殖民主义视角;兼谈鲁迅的“国民性批判”

反思还是霸凌:重审姜文与《鬼子来了》,一个内部殖民主义视角;兼谈鲁迅的“国民性批判”