梁君健:我以为这是一个通过音乐逆袭的故事,却看到孩子们愿望破碎后独有的力量

更新时间:2025-08-02 04:02:09

梁君健,纪录片《风起前的蒲公英》导演、清华大学新闻与传播学院副教授。

蒲公英的绝大多数孩子都出生在北京,在他们初二、初三转学之前,很少在老家生活过。他们是社会学定义中的“流动儿童”,这是一个常见的标签,也是很多人关怀的社会议题。但是随着我们的拍摄,我们觉得在标签之下,是属于每个孩子自己的世界,是他们生动鲜活的青春,他们的少年时代。

长大之前,放声歌唱

2025.6.7 深圳

大家好,我叫梁君健,我在大学里教书,也是一名纪录片导演。今天我想向大家介绍一部即将上映的纪录电影《风起前的蒲公英》。

生机勃勃的蒲公英中学

这部纪录片拍摄于蒲公英中学,它是北京市第一所也是唯一一所经政府批准的、专门为外来务工人员子女开设的初中。

2017年4月,我第一次来到蒲公英中学,校门外的这条马路给我留下了深刻的印象。

当时周围的几个村子里住着五六万在北京各个行业工作的人,每到早上七八点钟,马路上就挤满了等公交车的人群,大家要在这儿坐公交到附近的地铁站,再顺着地铁去到城市的各个角落,开始一天的工作。

跨过这条马路,就来到了蒲公英中学。

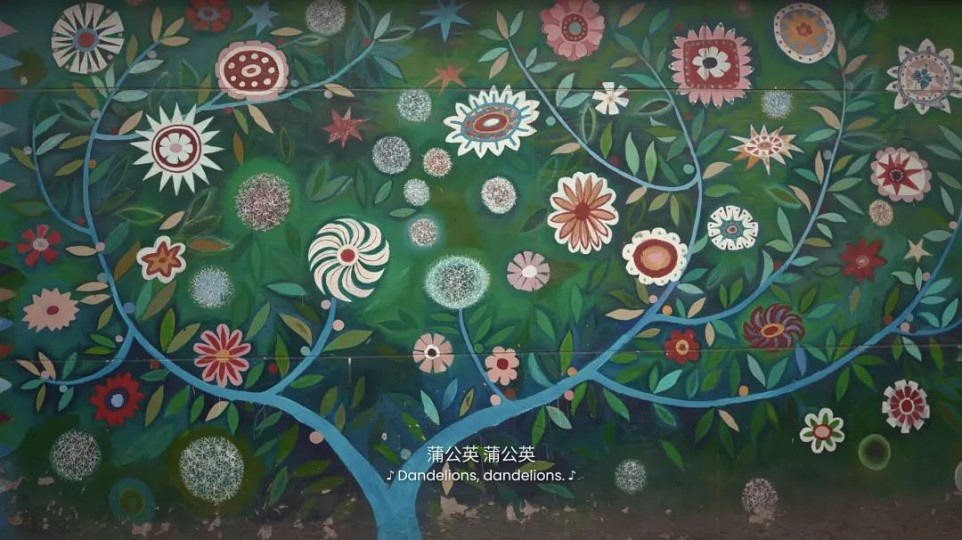

一进去我就被这个校园惊到了,蒲公英中学以前是老三余村的村办工厂,教学楼是由老厂房改造成的,学校的老师带着孩子们在墙上画了各种各样的壁画。

尤其是进到跨院里时,迎面的墙上画着一幅巨大的蒲公英,特别生动,特别生机勃勃。

生机勃勃,正是蒲公英中学带给我的第一印象。

去学校之前,我的一个师兄向我介绍了蒲公英中学的合唱团。他告诉我,这个合唱团很不容易,几乎所有孩子在小学时都没有上过音乐课,甚至连音乐老师是谁都不知道。但是经过初中一两年的训练,他们可以和专业的合唱团同台竞技,甚至拿过全国合唱比赛的亚军。

蒲公英合唱团的领队是袁小燕老师,她已经在这所学校里教了十多年音乐。

蒲公英的孩子们到了初二或初三,都需要回到自己的户籍所在地准备中考,所以合唱团的人员流动特别大,有些孩子刚学会唱一两首歌,就要离开北京回自己的家乡了。

校长告诉我,前几年每当孩子们离开的时候,袁老师都会难过流泪。但当我们认识袁老师的时候,大概是因为在这里待的时间长了,她的情绪已经变得平和,不再因此哭泣。她现在是孩子们坚定的保护者和支持者。

这些信息让我产生了很大兴趣,在我的设想里,这会是一个底层逆袭的励志故事——一群小学时连音乐老师是谁都不知道的孩子,去借助音乐实现他们的梦想,证明他们的人生价值。很励志,有反转,戏剧性也很强。我想只要跟拍完成这样的故事弧线,片子就成了。

这个选题一直盘旋在我的脑海中,我想象着一个生机勃勃的校园,里面有一群初中的孩子在歌唱。

那年暑假,学校的老师告诉我,因为北京大兴区规划的变化,蒲公英学校要在2017年年底搬到新建的校舍里去。我立刻有了紧迫感,因为记录学校搬迁的过程是特别有价值的,它不仅是每个孩子要经历的一次动荡,也是北京这座城市变迁的缩影。

我决定不管有没有准备好,立即开始纪录片的拍摄。

四个主角

2017年9月,纪录片开始拍摄。就像我最开始的印象那样,蒲公英中学是一个生机勃勃的校园,孩子们总是在操场上大叫大闹,充满欢声笑语。

有一个早晨我拍摄孩子们吃早饭,他们讨论最热烈的一个问题是:什么样的豆浆最甜。画面右侧捧着豆浆的光头小男孩叫权煜飞,他认为第二轮的豆浆最甜,因为他觉得厨房师傅们在做第二次豆浆的时候,总会多放一点糖。

这是那天早上最热烈的一个小话题,关于甜蜜。

这个笑起来眼睛眯成一条缝的小男孩就是权煜飞,是最早跃入我们镜头的拍摄对象。他的学习成绩非常好,跟着老师去做家访的时候,我们看到他的家里满满一面墙上都贴着他的奖状。他也有些调皮捣蛋,在合唱团里总被袁老师点名。

最吸引我们的是权煜飞天性一般的好奇心和无穷无尽的生命力,他对一切陌生的事情都很感兴趣。

除了合唱团,他还参加了学校的摇滚乐队,参加了《狮子王》音乐剧的演出。每到周末,他就会在脖子上挂上一张蓝色的北京公交卡,满城市到处转悠。

拍摄时我们提到某个地点,他会不假思索地告诉我们该先坐什么车,到了哪一站再换乘什么车,就像他的脑子里长着一张北京市的公交地图一样。

正是从他的身上,我们开始慢慢感受到,虽然都在同一座城市生活,但是每个人对于北京这座城市有着自己的理解。

这些孩子大多出生在北京,有的是出生后不久就被父母带来了北京,他们在这座城市里长大,但他们对于这座城市的感受和我们又不太一样。

跟着孩子们坐大巴车去参加演出的时候,他们经常四处张望,谈论车窗外路过的城市景观。有一次经过西二环,一个男孩突然认出来这是他父亲之前做工的地方,他特别高兴地告诉所有的同伴。

还有一次孩子们坐车经过东四环,他们看着远处的高楼,车里只有权煜飞很快地认出这是CBD,其他的孩子大多没来过。一个小女孩很惊讶地说,为什么在这样的高楼大厦附近,还会有破破烂烂的平房?

和独来独往的权煜飞不太一样,张展豪是一个孩子王。我们开始拍摄的时候他上初二,是四个主角中年级最高的一个。

张展豪特别懂事,他很心疼自己的父母,也知道父母的艰辛和为自己的付出。

拍摄中有一个段落特别令人动容,那天张展豪的父亲接他放学回家,父子俩在一个路边摊吃晚饭,张展豪拿起一张豆皮,卷了一筷子的京酱肉丝递给父亲。

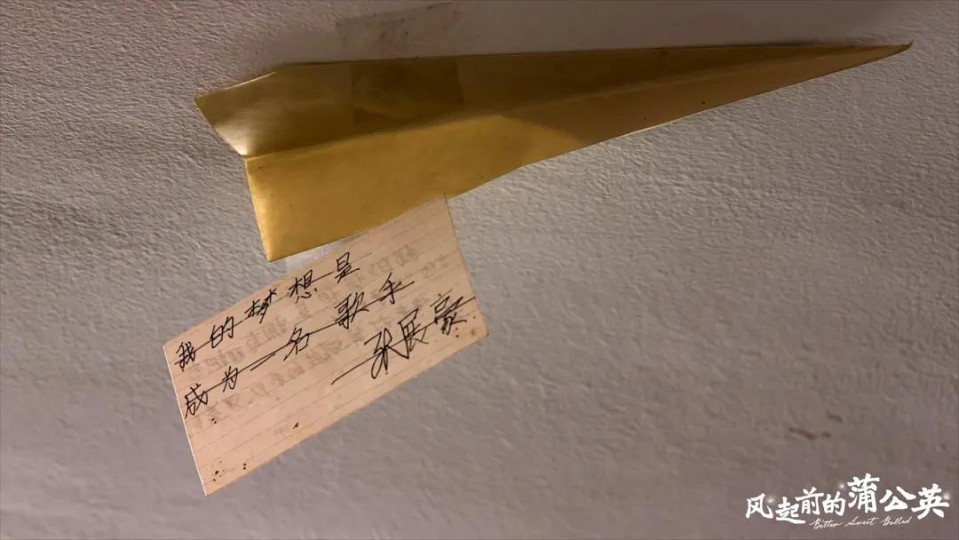

张展豪教室的屋顶上贴满了纸飞机,上面写的是孩子们未来的梦想。他的梦想是成为一名歌手,但是他又在这三行字上划了一条横线,不知道是没有完全想好,还是思考之后否定了自己的想法。

他心里一直很清楚,如果未来想上个好高中,考个好大学,就必须尽早回到他的生源地,去适应那里的学习节奏。

在我们拍摄的第一年结束之后,张展豪转学回到了河北县城的一所中学去读初三,成为这部纪录片里第一个离开合唱团的同学。

这个女孩叫王路遥,她和权煜飞是一个年级的。在初一阶段的排练里,她总是默默无闻,人也比较内向,唱歌时声音很小,唱完就走,不太爱说话。

到了初一快结束的时候,我们发现她其实唱得很好。

有一次排练,袁老师只给她弹了几个和弦,她就把整首歌曲都唱了下来。袁老师鼓励她说,你其实所有的音都是对的,但你声音太小了,要放开一点,我还指望着你在第二声部给我撑起一片天呢。

王路遥是一个成长型的人物,在短短的两年时间里,我们看到了她非常大的变化。

冯小云是这四个孩子里最小的,在我们拍摄第二年才入学初一。但是她一进来就展现出了极强的音乐的天分。

当时袁老师在给合唱团的新生做音乐测试,路遥和其他高年级的孩子们旁听。大多数时候孩子们总在窃窃私语,讨论着每一个新生唱得怎么样,但是轮到冯小云唱的时候,全场都安静了。袁老师听着冯小云唱歌,笑得特别开心。

冯小云也是那年合唱团里第一个唱出HighC的女孩,的确很不简单。

在两年的拍摄周期里,我们一共拍了十几个孩子和他们家庭的故事。最终我们选择了这四个孩子,以他们依次离开合唱团的过程,来展示影片对于成长的思考。

改组中的阵痛

随着拍摄的不断深入,这个故事更复杂的面向开始逐渐显露出来。

我很快发现,这些孩子们唱得并没有我想象得那么好。大家的嗓音五花八门,经常互相打架,出现配合的问题。有时候教室里闹哄哄的,袁老师还要花很长的时间去维持秩序。

到了初二,男孩们先后进入了变声期,原本留下来的男同学就只有七八个人,变声让男生声部更加唱不到一块了。

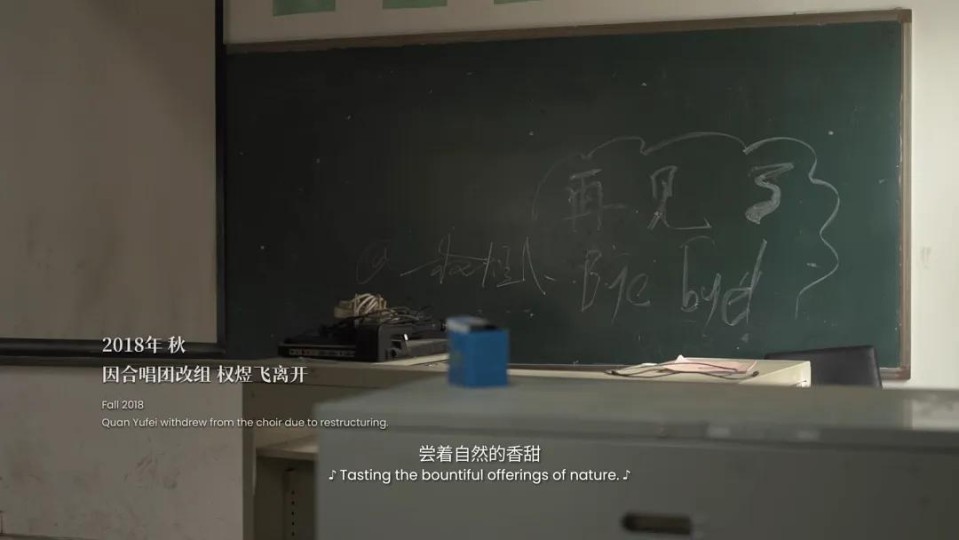

于是在我们拍摄第二年的时候,袁老师开始劝剩下的男生离队,她要把这个合唱团改组成一个只有女生的合唱团。

简短的告别之后,其他的男生都走了,只有权煜飞还想留下来。在接下来的两三个星期里,他一直在合唱团里待着,跟着女孩们一起参加排练。

在拍摄过程中,我们能够感受到,虽然很慢,但权煜飞逐渐对合唱团有了感情,可能连他自己都没有发现这一点。

在那个学期初,合唱团开始排练《北京欢迎你》,要在中网比赛开幕式上表演。这是权煜飞最投入的时候,他特别想加入这次演出,排练时努力地表现自己。他还仔细琢磨谱子,甚至发现了袁老师发的曲谱中有一处错误,袁老师也立即肯定了他的发现。

我们当时觉得,这个从前总是调皮捣蛋的小男孩,他终于开始感受到音乐的魅力,开始努力融入合唱团,去琢磨音乐,琢磨怎样和大家配合,这是一个多么美好的过程。

但就在《北京欢迎你》唱完之后,权煜飞不得不离开,他在合唱团的生涯戛然而止。

改组后的那两三周,每次合唱团排练,权煜飞都会偷偷溜到排练教室里,搬着凳子坐在靠墙的角落。

有时他默默地支着自己的下巴,听女孩们歌唱,有时他会故意扒拉窗户,弄出一些动静来。我想,他可能是希望老师注意到他吧。

拍这段的时候我很心疼,这个十二三岁的男孩,他其实很想和老师争取,很想说出自己心里的期望,但又不知道该如何表达。

两三周之后,权煜飞不再来了。他彻底离开了合唱团。

我常常想,权煜飞的身上究竟展现了一个什么样的故事?他学习好、活泼、有好奇心,对喜欢的事情愿意投入。但他也不得不面对他无法左右的决定,面对被拒绝,面对期望落空和离开。这可能就是成长所伴随的阵痛。

随着拍摄的进行,每个孩子身上的议题也逐渐显现出来。我们发现,该如何去面对希望破灭这件事,几乎发生在每一个孩子的身上。

“我怕你走这条路吃亏”

王路遥,那个初一时特别内向的女孩,我们后来发现她的性格其实很要强。

老师发下数学卷子,面对镜头,她会小心翼翼地用橡皮把自己的分数遮住。

冯小云面试时惊艳全场,路遥明显有些不甘心,面试结束后她特地留下来问袁老师,是我们这一届唱得好,还是新一届唱得好?

升初二之后,路遥的个性逐渐放开了,尤其在袁老师的鼓励下,她变得更加积极,唱歌的声音开始变大,也开始愿意和老师同学交流。

袁老师选新团长的时候,她把手举得高高的,这是她难得为自己争取的时刻。

当上团长后,她会主动在袁老师有事时带着大家温习谱子。

我们发现,在初二的上半学期,合唱团构成了路遥个人价值中特别重要的一个部分。

那年秋天,合唱团得到机会在一场慈善晚宴上演出,表演的时候,孩子们发现底下坐着黄晓明。唱完之后,路遥就立刻冲了出去,直接跨过了黄晓明的经纪人,拉住黄晓明的手问:“你愿不愿意和我的同学们一起合张影?”黄晓明高兴地同意了孩子们的请求。

合影之后,路遥激动得满脸通红,跑去找袁老师反复描述这个过程。她说:我太自豪了,太高兴了,我要让所有人都知道这件事!

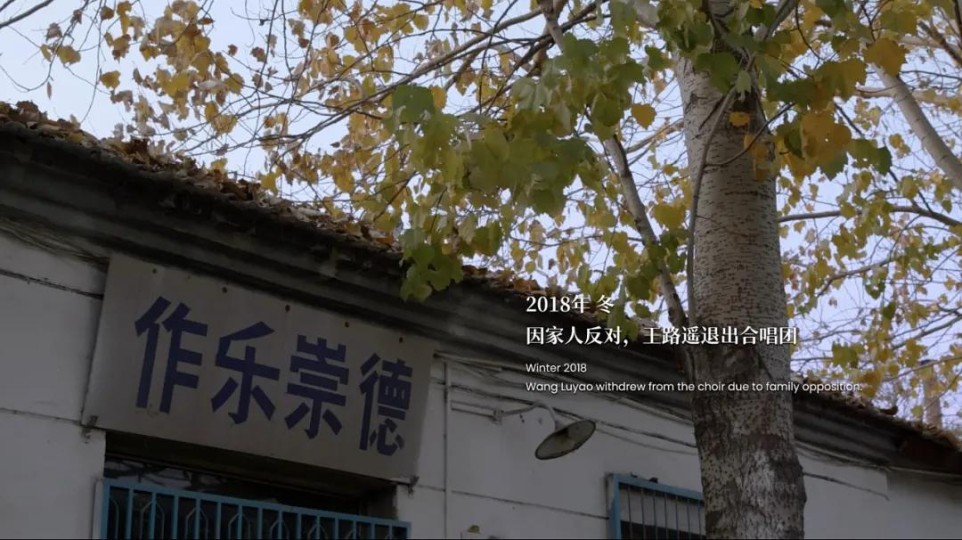

但就是这样一个对合唱团很有价值感、很投入的孩子,也不得不在初二上学期结束的时候面临离开。

路遥的父亲计划让她初三转学回老家,希望她把更多时间用在学业上,全心全意地把学习成绩提上去。

路遥有一个哥哥在其他城市上大学,她的妈妈经常工作到很晚才回家,平常路遥的生活都是她的父亲在照料。每周五下午,她的父亲会开着一辆破旧的面包车接她回家,给她做饭,看着她写功课。

有一次放学路上,王路遥试探着问爸爸,自己以后如果专门学音乐怎么样?他爸爸的回答让我印象深刻。

他说:“我们就是普通人家,不认识谁,我怕你走这条路以后吃亏。我们不希望你考一个多好的学校,但能上一所普通的大学,毕业之后能有一份稳定的工作,这是最重要的。”

后来排练的时候,路遥和袁老师哭了一次,她告诉袁老师,自己一定不会离开的,她想继续唱歌。她还承诺袁老师会把自己的成绩提上去,让爸爸安心。

但是过了寒假,王路遥没有再来排练。她还是离开了合唱团。

一个不一样的故事

相比之下,冯小云是一个不太一样的故事。

我们第一次见小云父亲是陪着袁老师去做家访,大多数时间她的父亲都板着脸,看上去很不好打交道的样子。

但当袁老师最后问他,对学校还有什么建议的时候,他的父亲突然露出了笑容。他说,我觉得你们让孩子们去唱歌特别好。他还有点不好意思地告诉袁老师,自己印象中就只有那英、刘欢那些老一代的歌手了。

秋季学期快结束的时候,学校开了一次家长会,邀请家长读孩子们写给爸爸妈妈的信。

冯小云爸爸读信的时候非常动容,他拉着女儿的手说,小云,你这半年长大多了,从这封信里就能看出来。

小云也很高兴,她问爸爸,那你愿意支持我的音乐梦想吗?

小云爸爸脱口而出,我们肯定支持你,你只要学好,做什么爸爸妈妈都支持你。

这一切看起来都是个让人非常有信心的故事——小云有很好的音乐天分,她在合唱团得到了一些专业训练,还拥有一个愿意支持她的家庭。我们觉得可能会有不错的结果。

初一那年冬天,小云前去一所专业的音乐学校参加考试。小云的爸爸开车全程陪着她,给她鼓励,帮她宽心,在小云紧张的时候主动伸出手来和她击掌。

如果小云通过了考试,接下来的两年中,她会一边在蒲公英中学学习文化课,一边在这所音乐学校里系统地学习音乐专业。

但最终,小云没有通过考试。

不是因为她成绩不好,也不是因为她专业不行,而是因为她在一项与专业无关的得分上得了很低的评价。具体的原因大家可以去片子中看,它其实和一项社会性的规则有关,而当时的小云作为一个天真的孩子,并没有习得这样的社会规则。

每个人对这种社会规则和社会筛选都有自己的态度,但我觉得在一个孩子完全没有准备好的时候,就经历这样残酷的过程,经历一场巨大的失望,是非常让人心酸的。

小云从老师的短信中得知了落选的消息。当时她正和爸爸妈妈吃饭,特别努力地控制情绪,只用了三个字告诉自己的父母:落选了。

但几分钟后小云还是忍不住对着镜头抱怨,说自己完全没心情吃饭。

愿望破碎之后

冯小云、王路遥、权煜飞、张展豪,这些孩子在成长过程中,都先后面临着自己小小梦想的破灭。他们的愿望被打碎了,打碎之后,他们要如何面对?

后来的整个春天里,小云的情绪都很不好,袁老师经常去找她聊天,鼓励她,希望她从情绪中走出来。

2019年9月,新学期开学,拍摄也接近尾声,我们最后一次来到音乐教室拍摄孩子们的排练。最开始我们没有在人群中看到冯小云,袁老师也感叹初二的同学来得太少。我们想,大约又有一批孩子悄悄离开了合唱团。

但就在排练将要开始的时候,小云从后门闪了进来,蹦蹦跳跳地来到了第一排的座位上,我们的镜头恰好记录下了这一幕。

她看见了镜头和镜头后的我们,露出了笑容。看到她的笑容,看到她仍然留在合唱团里,我心里有种莫名的欣慰。她遇到的那个打击,看上去已经过去了。

四年后,片子完成了,我们邀请几位主要的拍摄对象来确认最后一稿剪辑。没想到冯小云看完影片之后,对我说的第一句话是,“我很理解王路遥的爸爸。”

因为路遥爸爸所担心的事,就恰恰发生在小云的身上。

我有时会想,当年的挫折对小云来讲,究竟有没有过去?这很难判断。对于生命中很多不那么美好的体验,我们常常需要用很长的时间不断去思考它、品味它、理解它。

可能随着小云的成长,她也在不断地重新理解当年的经历,重新理解自己的痛苦。

逆袭❌ 成长✅

2019年拍摄完成之后,我们获得了800多个小时的素材。该如何去剪辑这些素材?这是接下来四年里困扰我们的事情。

最初开始拍摄的时候,我们设想的是跟随袁老师、跟随这个合唱团里面最出色的几位同学,去拍摄他们为比赛做的准备,记录他们在舞台上的优秀表现,最终展现音乐给他们带来的自信与成长。

但后来我们发现,这是一个和以往完全不同的拍摄。首先当然没有什么逆袭的故事,而且我们也很难找到以往纪录片里所谓的“主线人物”。每当我们开始熟悉一个孩子的时候,他就转学了,从镜头前离开了。

我记得第一个转学的拍摄对象叫史甜雨。刚开始拍摄的时候,她是蒲公英合唱团的团长,唱得特别好,笑起来眼睛眯成一条缝,是个很可爱的女孩。

但就在拍摄开始两三个月之后,2017年底,为了更好地适应老家的教学体系,史甜雨转学回到淮安。

在这之前,我们还去拍摄过几次她父亲工作的场景,也跟她的父亲逐渐熟悉起来。史甜雨的父亲在北京做装修工作,操作十分娴熟。

其实在拍摄过程中,我们认识了很多孩子的父母。他们大多在90年代末、00年代初来到这座城市,那时候正逢北京申办奥运会成功,整个城市都在飞速建设、飞速发展中。

这些孩子的爸爸妈妈是特别值得尊重的一代人。他们没有受过特别好的教育,但是靠着自己的智慧和辛劳,在这座城市扎根下来,生养了他们的子女,并努力为子女提供更好的学习和生活条件。

蒲公英的绝大多数孩子都出生在北京,在他们初二、初三转学之前,很少在老家生活过。他们是社会学定义中的“流动儿童”,这是一个常见的标签,也是很多人关怀的社会议题。

但是随着我们的拍摄,我们觉得在标签之下,是属于每个孩子自己的世界,是他们生动鲜活的青春,他们的少年时代。

我们也会发现,孩子们关心的事情和我们关心的事情好像不太一样。我们所感受到的一些意义、一些问题,好像对于这些孩子们来讲并不是如此。

记得在拍摄的第一次演出之前,袁老师不断提醒孩子们“饱吹饿唱”,一定不要吃太多。结果孩子们虽然没吃多,但喝了不少碳酸饮料,一个个肚子胀胀的,唱歌的时候也荒腔走板,演出不太成功。

可是孩子们仍然很开心。那天晚上坐大巴车回学校的时候已经凌晨12点多,他们还在车上一直唱歌、聊天,互相讲童话故事。

我们发现,这些孩子会珍惜生活中各种各样外出的机会,他们会细致地去体会每一碗豆浆是不是甜的,他们会和老校区的花草树木一起成长。

所以,最终我们进行了剪辑思路的调整,决定缩小视角,去专心地讲述和呈现这些孩子在合唱团和音乐相伴成长的故事。

苦乐参半

两年的拍摄中,让我们最有感触,也一直在尝试回答的问题是:这些孩子们是怎么成长的?他们怎么看待自己所遇到的困难?又如何度过这些挫折?

片子里的每个孩子几乎都哭过,有像权煜飞一样嚎啕大哭的,也有像王路遥一样默默流泪的。

但悲伤的情绪并没有一直缠绕着他们。

有一天下午我去拍摄合唱团训练,一个小女孩看上去很不开心,她告诉袁老师,家里现在租的房子没法继续住了,下个星期就要搬家,但是爸爸妈妈也不知道能搬到哪里去,一切都有着巨大的不确定性。

我当时听到这件事特别有代入感。想象一个13岁的孩子,出门返校的时候父母还在收拾东西,下一次回家的时候,她也不知道会回到怎样的家里去。如果这件事情发生在我们身上,该是一个多么令人焦虑、令人心情沮丧的至暗时刻。

但是那天下午,这个小女孩跟着大家一起唱歌,唱着唱着,她就随着音乐从自己的情绪中逐渐走了出来。

我想这可能就是孩子们身上独有的力量,他们是又哭又笑的,甚至有些时候是没心没肺的。可能前半个小时还在哭,转过脸来又和大家打闹在一起。

我们每个人在生活中都会遇到不开心的时候,也都会有敞怀大笑的时候,但这些孩子们对待生活中悲喜苦乐的方式,总是特别让人动容。因此,我们也希望把拍摄中的一些体验,一些小小的细节和生活片段,用纪录电影的方式呈现给更多的人。

这种苦乐参半的生活不仅仅属于合唱团的孩子们,也属于我们每一个人。

就像一场梦

2019年拍摄完成之后,我们和孩子们一直保持着联系。他们现在都已经高中毕业,走入了人生的新阶段,有的正在不错的学校里学习喜欢的专业,有的已经开始找工作了。

影片中的四个孩子都没有从事和音乐相关的专业。

我们也回去过几次新校区。最近几年,蒲公英中学有了新的发展,它并入了一所小学。袁老师特别高兴,因为她终于有了能在合唱团里待更长时间的学生,不必担心孩子刚学会唱歌就要转学走了。

蒲公英的学生仍然热爱音乐,袁老师的合唱团仍然是最受欢迎的课外活动之一。

而老校区已经成为历史。2018年年底学校搬到新校区之后,老校区的房子就开始拆除,对面的老三余村也完成了搬迁。以前数万个租住在那里的人们,也不知道他们会在怎样的地方开始新的生活。

后来当我们站在新校区的楼顶,看向老校区的方位时,那儿已经是一片空空荡荡的城市绿地。

四五年前所拍摄的那些场景就像一场梦,甚至让人怀疑,我们拍摄的这些人和事究竟有没有真正发生过。

因此,我们很高兴能够通过纪录片给这座城市、给这段时光留下影像。我想这也是纪录片的力量所在,因为纪录片不受时间的限制,它会帮我们记下一些人生中的片段,记下一些人生中的欢笑和泪水。当我们隔了一段时间再去看这些片段,又会产生不一样的感受。

这也许就是纪录片对于我们每个人最重要的意义。

谢谢大家!

策划丨斯文、阳子

剪辑丨大凯

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:传承的传承

下一篇:天生杀人狂

…

…